マンガと子どもの「読解力」の意外な関係性。イメージする力などが育つ!?

マンガを読めない子どもが増えた!?子どもとマンガの関係性とは

みなさんこんにちは。レインディアの藤原です。

先日、この夏最後の思い出で、家族そろってボウリングへ。私は多分10年ぶり、人生でも10回目くらいの素人ですが、息子が無料券をもらってきたので運動不足解消にと遊びへ行くことに。

久々のボウリング場、平成時代にタイムスリップです。がっかりしたり、言い訳をつぶやいたり、時々奇跡が起きたり。まさに人生、楽しみました。

人生で2回目の娘に、妻も私もお兄ちゃんも、次々とアドバイス。うるさい家族に迷惑だったかもしれませんが、また行きたいとのこと。オンライン時代ですが、昔ながらの遊びは返って新鮮なのかも。

さて、今回のコラムも昭和や平成の子どもたちの楽しみのひとつ「マンガ」に関連するお話。

私が小学生のころ、同級生達は毎週月曜に週刊少年ジャンプの発売を楽しみにしていました。駅だと少し早く買えるからと、駅の書店は一目置かれた存在でした。

みんなで回し読み、文章を隅々まで読んで情報に飢えていたことを思い出します。

カラーのアニメが製作されても、アニメ化による情報の減退が感じられ、白黒の漫画の方が情報が多く、かつ作者の遊び心が感じられ、作り手と読み手のコミュニケーションを楽しんでいたのだろうと今になって思います。

近所のお兄さんお姉さんから、読み終わった漫画をもらって読んでいる時、自分が大人に近づいた気持ちにも。

そんな楽しい思い出もあり、我が家では子どもたちに“あえて”マンガを読ませています。あえて、というのは勉強の一環としてという意味。

マンガから得られる力、養える能力とは

こう書くと、「え?放っておけば勝手に読むでしょ」、「マンガにハマったら勉強しないのでは?」、「目が悪くなりそう」といった意見が聞こえてきそうですが、実はオンライン動画の時代になり、子どもたちの中で「紙のマンガを読めない」、「マンガの世界に没入できない」子どもが出てきています。

もちろん、成長激しい子どもたちですから、慣れればすぐに楽しめるようになります。けれど、マンガを読めない状況から、読んで楽しめるようになる変化には、子どもの発達が絡んでいます。

子どもは、何歳からマンガが読めると思いますか?

みなさんは、何歳でマンガに出あいましたか?

先日、ある小2の男の子のお母さんから、「テストの成績が伸びず、何となく読解力があんまりない気がします」という声が寄せられました。

私の返答は↓

という風なものでした。

小学校低学年の算数問題では、「家を出て市役所の前を通って駅まで行くのと、図書館の前を通って行くのとでは、どちらが早いでしょう?」のような挿絵付きの問題が出ます。一方、マンガ的に書けば、「行ってきま〜す。大きな建物!何時の電車だっけ?たまには違った道から行こうかな」みたいな感じでしょうか。

親子の日常会話で子どもに、市役所の前を通って駅に行ってなどとはあまり伝えませんよね。

子どもは市役所に興味や用事がないので、スーパー、コンビニ、マクドナルドとか、日常会話では親子でよく行くお店や、習い事の場所などで説明するでしょう。

そもそも「家から300メートル歩いて、市役所の角を北に曲がって200メートル進んでから駅に行く」とは、会話では出てこないと思うので、文章からイメージすることが難しくなります。

《読解力》とは、この「イメージする力」に関係すると私は考えています。

頭の中で情景を想像する力、それにはマンガが最適ではないかと思いませんか?

しかし、上でも述べたように、子どもたちにマンガを渡しても喜ばない、読むのにもの凄く苦労している子どもを見るようになってきました。

絵本の次のステップにマンガを読ませる考え方

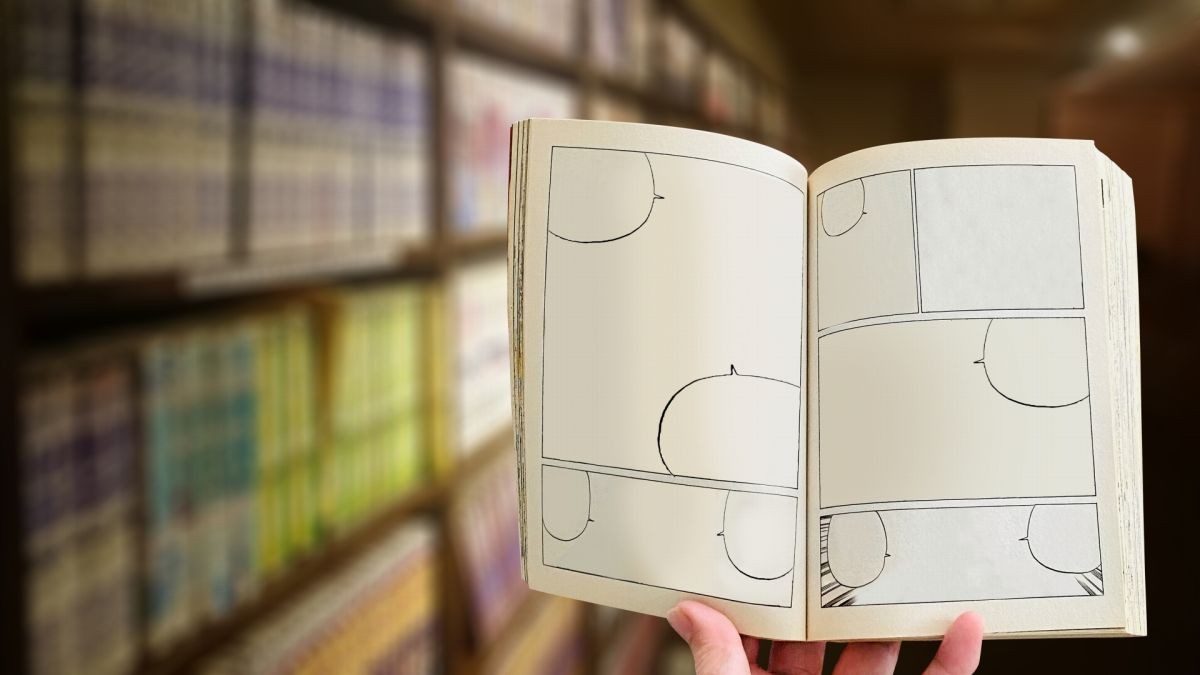

そもそも、マンガを読み解くハードルとは何でしょう?

子どもと本との関わりは、赤ちゃんの時の絵本から始まります。

難易度は様々ですが、絵本は絵があり、文章がそれを説明しています。そして、だんだんと絵と文章の割合が変わってきて、小学校に入ると挿絵程度になり、文章が大半の本を読めるように。

マンガは、その次のステップ。説明文は最小限になり、登場人物の会話などの文章しか文字はなくなってきます。絵から状況の変化や、何が行われているかを推測して物語の流れを理解していかないといけません。

時には、「エィ!」とか「ふぅ〜」とか擬音しか文字がなく、時間の流れが描かれることもありますよね。頭の中で、いかにイメージを作り、それを繋げていけるかの力が必要になってきます。

また、コマ割が凝った作品は、右上から順番に読むことさえ難しく、どうコマを読み進めるか悩むことがありますよね。アニメにおいて、間違った進み方は絶対にないのですが、マンガだと先に飛ばしてしまったり、少し戻ったり。その場で臨機応変に理解する行動をとります。

“分かった上で次に進む”読み進め方を身につけるワケです。

そして、マンガでは様々な登場人物が、様々な方言や喋り方のクセを出してきます。

アニメでは、多くの人が見やすくするために薄められた個性も、マンガでは自分の頭の中で、多少飛躍させてイメージさせることができます。

実は、この違った言葉使いも、読解力の習得にには大事な要素。

子どもたちの教材を会社ごとに比べてみると分かりますが、大手企業同士で同じ学年、難易度の問題を見比べても文章の言葉使いが違います。

学校で使う教科書会社の問題文章に慣れたために、違う会社の言い回しになった途端、理解ができなかったり、引っかかってしまったりということも。

マンガで様々な言葉の表現とふれ合うことが、文章の読解力にも繋がると思うのは、少し考えが飛躍していますかね。でも、こう分析してみると、実はマンガとはけっこう難しい読み物なんだと思いませんか?

我が家では、小2~小3ごろに子どもたちはマンガデビュー。最初は「ドラえもん」でした。

コマ割も分かりやすく、1話が短く、初期の作品は今となっては少し古い日本語の使い方もあります。そこから、パパ・ママの馴染みのある作品へと発展、最近では親はまったく分からないマンガも読んでいるようです。

冒頭に、ボウリングの話題を出しましたが、うちの子たちが昭和や平成の遊びをよく知っているのは、マンガの影響なのだろうと思います。

そして最近は、高校生になった息子に、私が良書と認める経済学やビジネス書を提案しています。小学生の娘には、赤毛のアンの小説。

マンガの楽しさを親から教わった我が子たち、大きくなっても親が勧める本を、素直に読んでくれるのがうれしいです。

子どもに“楽しさ”を伝える事が育児の始まりですね!

お悩み相談を受付中です

みなさまも何か聞いてみたい事などありましたら、お気軽にお悩み相談フォームにお寄せください。ただ、ここのところ方々から相談が数多く寄せられており、お返事にお時間をいただく場合があります事、ご了承ください。

-------

下記相談フォームより、匿名での無料相談も受付中。鳥取県外の方のご相談も大丈夫です。

なお、メールでの回答となりますので、私からの回答が迷惑メールフォルダに入っている場合があります。

また、順番に対応していますが、全国から相談が寄せられていますので、現在、お返事までに3~5日間程度の日数がかかる事をあらかじめご了承ください。

※掲載の情報は、記事公開時点の内容です。

状況の変化、情報の変更などの場合がございますので、最新の情報は店舗・施設のHPやSNSを確認するか、直接お問い合わせください。

鳥取・島根のお仕事情報

この記事を書いた人

Reindeer 代表取締役社長

レインディア藤原さん

北欧インテリアショップ『reindeer』、木のおもちゃのレンタルプログラム「もくレン」などを運営。中海テレビ「県議熱中討論」コーディネーター、よなご宇沢会幹事も務める。幼稚園や保育園、市町村の子育て支援センターなどで育児講演を行う。乳幼児の育児相談から不登校問題もお気軽にどうぞ! いつも作りかけのお店はまさに秘密基地、まずは自分でするのが藤原流であり、北欧から学んだこと。お喋り大好きな二児の父です。

最近では、米子市岡成で子育て支援プロジェクト『コーセリ』の代表理事を務めています。私は子どもが生まれる前の妊娠期から、子育てや子どもの発達について学びながら準備をしていくことが、子育ての不安を減らすうえで大切と考えています。そのような視点から、子育て世代の親を対象としたセミナーを企画・開催しています。また、子どもと一緒に参加できる体験教室やイベントなども行っています。

【レインディア藤原さんの過去記事一覧はこちら】

コーセリプロジェクトHP